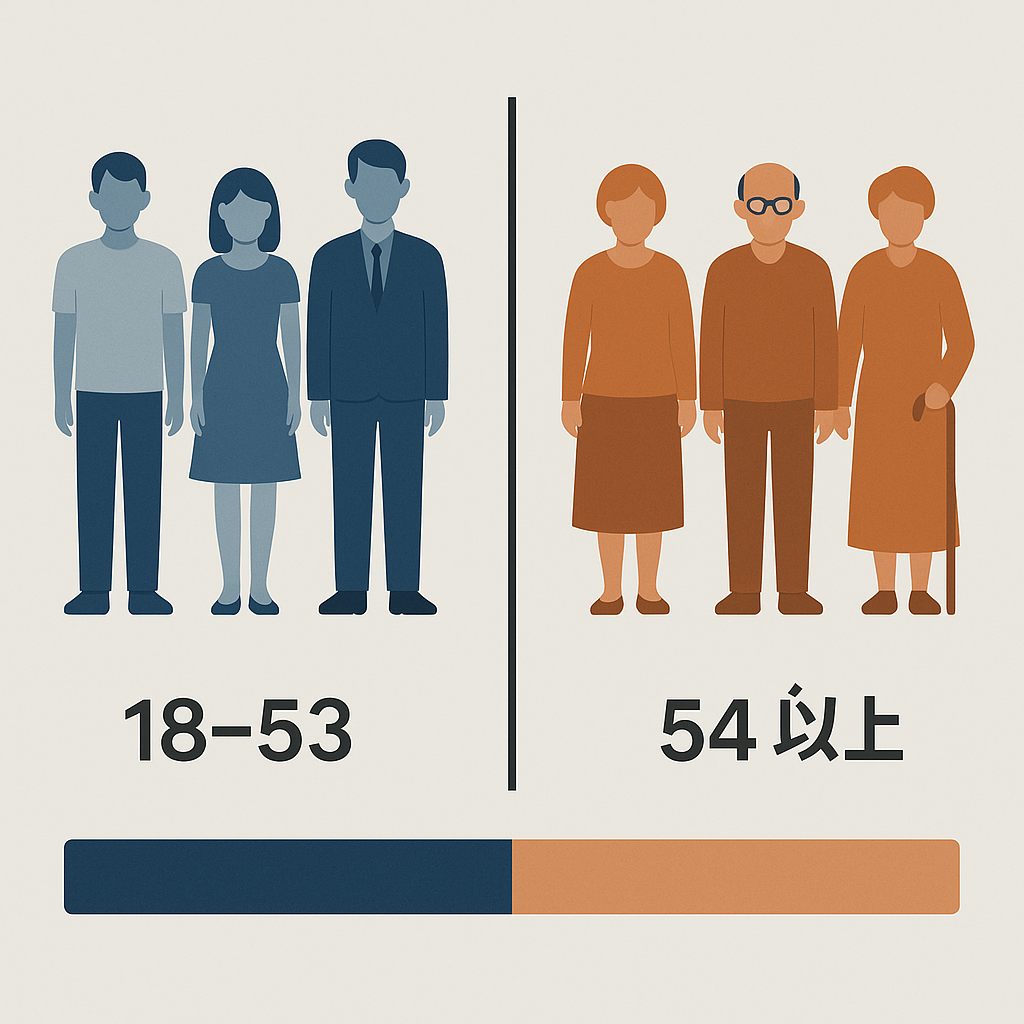

現在の年齢構成と高齢者に有利な政策

現在の日本の人口構造は、極めていびつな状態にある。

2024年10月1日時点で、17歳以下の人口は1,676万人。

18歳から40歳までの人口は2,762万人であり、41歳以上は7,590万人に達している。

当然ながら、41歳以上の区分には100歳までの人口が含まれるため、人数が多いのは自然な結果だ。だが、これは政治的に決定的な意味を持つ。なぜなら、民主主義の仕組みでは、選挙によって政治が動かされ、投票権を持つ18歳以上の国民がその政治を左右するからだ。どの世代であっても、一人一票。票の総数が多い世代が、政策に最も影響を与える。

特に、自民党は長年にわたり高齢層の支持を集めてきた政党であり、その結果として政策も高齢者に有利な内容に偏りがちである。

たとえば、社会保障費の構造を見れば、その傾向は明らかだ。2024年度の予算において、年金支出は約70兆円、医療費は約40兆円にのぼる。これらの膨大な支出は、高齢層からの支持を得るために形成された側面が強い。ゆえに、これらを削減する提案は、政治的に大きなリスクを伴い、現実的に議論の俎上に載せることすら難しい。

この構造は永遠には続かない

だが、この構造が永続する保証はない。高齢層を支える若年層と子どもたちの数は、確実に減少し続けている。こうしたトレンドが続けば、日本円の信用が損なわれ、ハイパーインフレが起こり、国家の負債が実質的に帳消しになるというシナリオもあり得る。また、高度医療のコストが膨れ上がり、国家がその費用を負担できなくなる未来も否定できない。

このようなリスクに備えるためにも、政治・社会システムの見直しは急務である。

しかしながら、構造上の問題として、人口構成そのものが高齢者に偏っているため、若年層の声は数的に劣勢であり、制度設計に反映されにくいのが現実だ。若者がいくら声を上げたとしても、数の力には勝てず、政治的な影響力を持つまでには至らない。

今の若者がマジョリティになる時期はあるのか?

では、いつになれば、今の若者が政治的なマジョリティとなり得るのか?

ここでは、単純化された思考実験として、人口推計モデルをもとにそのタイミングを探ってみる。

仮定と前提

- 2024年10月時点の1歳刻み人口分布を基に将来を推計。

- 将来の死亡率には、厚生労働省の簡易生命表に基づく1年刻みの男女別データを適用。

- 100歳を超える人はすべて死亡と仮定。

- 毎年の新生児数は、前年の出生数に0.98を乗じて算出(やや楽観的な仮定)。

- 現在の40歳以下を”若者”と定義し、翌年以降はそのまま1歳ずつ上限を繰り上げていく。すなわち、2024年は18~40歳、2025年は18~41歳…とする。

- 高齢者層も同様に、2024年は41歳以上、2025年は42歳以上…と毎年1歳繰り上げる。

- 現実には価値観は年齢とともに変わるが、今回はあえて現在の若者層をそのまま一括して”若者”と定義。

推計結果:若者人口が高齢者人口を上回る年

上記の仮定をもとに計算した結果が以下となる。若年層の年齢は固定されているが、若者層と高齢者層の年齢の範囲は、徐々に変わっていることに注意をしてほしい。ちなみに若者層を18歳から40歳に固定し、高齢者を41歳以上とすると、若者層が高齢者層を上回ることはない。

| 年月 | 若年層(0-17) | 若者層(18〜xx) | 高齢者層(xx+1〜100) |

|---|---|---|---|

| 2024/10/01 | 16,765,000 | 18-40: 27,624,000 | 41-: 75,905,000 |

| 2025/10/01 | 16,373,143 | 18-41: 28,680,428 | 42-: 74,331,184 |

| 2026/10/01 | 15,962,952 | 18-42: 29,740,615 | 43-: 72,778,645 |

| 2027/10/01 | 15,557,644 | 18-43: 30,781,556 | 44-: 71,194,531 |

| 2028/10/01 | 15,144,459 | 18-44: 31,816,203 | 45-: 69,583,217 |

| 2029/10/01 | 14,729,620 | 18-45: 32,838,479 | 46-: 67,943,504 |

| 2030/10/01 | 14,328,341 | 18-46: 33,833,308 | 47-: 66,283,896 |

| 2031/10/01 | 13,918,884 | 18-47: 34,822,534 | 48-: 64,605,689 |

| 2032/10/01 | 13,523,459 | 18-48: 35,784,032 | 49-: 62,909,350 |

| 2033/10/01 | 13,115,331 | 18-49: 36,744,588 | 50-: 61,198,105 |

| 2034/10/01 | 12,720,719 | 18-50: 37,678,018 | 51-: 59,474,582 |

| 2035/10/01 | 12,354,835 | 18-51: 38,569,119 | 52-: 57,742,218 |

| 2036/10/01 | 12,001,924 | 18-52: 39,433,624 | 53-: 56,000,592 |

| 2037/10/01 | 11,682,181 | 18-53: 40,251,313 | 54-: 54,252,719 |

| 2038/10/01 | 11,386,844 | 18-54: 41,030,924 | 55-: 52,503,327 |

| 2039/10/01 | 11,089,186 | 18-55: 41,799,155 | 56-: 50,756,102 |

| 2040/10/01 | 10,811,420 | 18-56: 42,533,741 | 57-: 49,015,163 |

| 2041/10/01 | 10,565,758 | 18-57: 43,222,391 | 58-: 47,274,392 |

| 2042/10/01 | 10,354,443 | 18-58: 43,862,744 | 59-: 45,540,772 |

| 2043/10/01 | 10,147,354 | 18-59: 44,484,760 | 60-: 43,820,630 |

| 2044/10/01 | 9,944,407 | 18-60: 45,088,334 | 61-: 42,118,810 |

| 2045/10/01 | 9,745,519 | 18-61: 45,673,316 | 62-: 40,433,316 |

| 2046/10/01 | 9,550,608 | 18-62: 46,239,483 | 63-: 38,777,093 |

| 2047/10/01 | 9,359,596 | 18-63: 46,786,531 | 64-: 37,141,825 |

| 2048/10/01 | 9,172,404 | 18-64: 47,314,114 | 65-: 35,503,198 |

| 2049/10/01 | 8,988,956 | 18-65: 47,821,841 | 66-: 33,889,772 |

| 2050/10/01 | 8,809,177 | 18-66: 48,309,346 | 67-: 32,302,900 |

この推計結果が示すのは、今の40歳が59歳になる2043年、すなわち19年後に、若者層(18~59歳)が初めて高齢者層(60歳以上)を人口で上回るという事実だ。

言い換えれば、若者の意見が人口比率的にマジョリティとして政治に反映されるようになるのは、少なくとも19年後ということになる。

もちろん、これは単純なモデルであり、現実の世論は人口構成以外にも、投票率、政治参加の積極性、経済的影響力、メディアの偏向など複合的な要因によって左右される。さらに、若者が年齢を重ねる中で高齢者寄りの価値観へと変化していく可能性も十分にある。

それでもなお、今の政治が高齢者優位に構造化されている理由の根幹には、”若者がマイノリティである”という厳然たる事実がある。そして、その構造が変わるのは、19年後なのである。

そのため、今の若者は高齢者を説得しながら、その意識を変えていく必要があるし、若者は幅広い年齢の人と意見交換をしながら、考えを統一していかないと、高齢者優遇の政策を変えるのは難しいのだ。

コメント