前回は将来の人口予測をもとに議論を進めたが、今回はもっと単純な構図について考えてみたい。

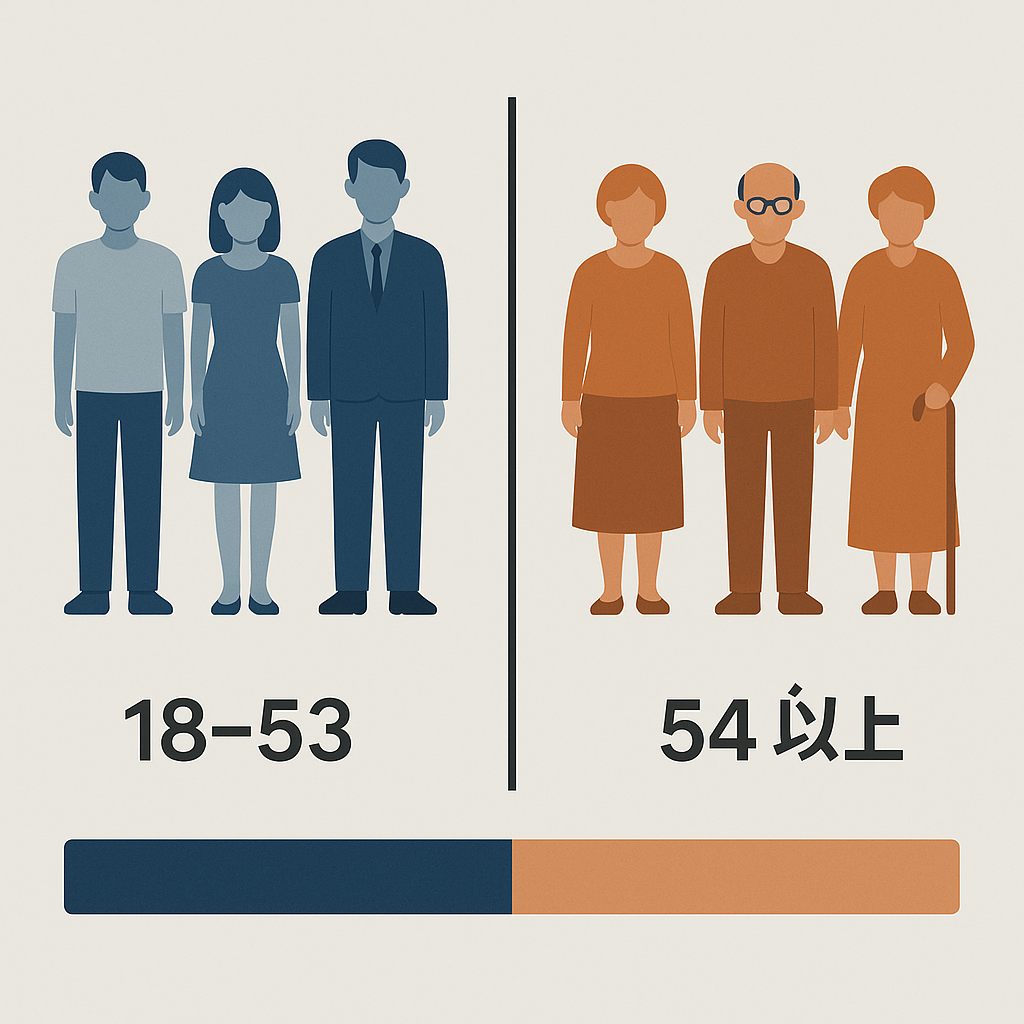

現在の有権者を年齢だけで二分すると、18歳から53歳までの層と、54歳以上の層が、ほぼ拮抗した人数になっている。以下はその内訳だ。

| 年齢階層 | 男性 | 女性 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 0歳-17歳 (選挙権なし) | 8,586,000 | 8,179,000 | 16,765,000 |

| 18歳-53歳 (選挙権あり) | 26,340,000 | 25,368,000 | 51,708,000 |

| 54歳以上 (選挙権あり) | 23,523,000 | 28,298,000 | 51,821,000 |

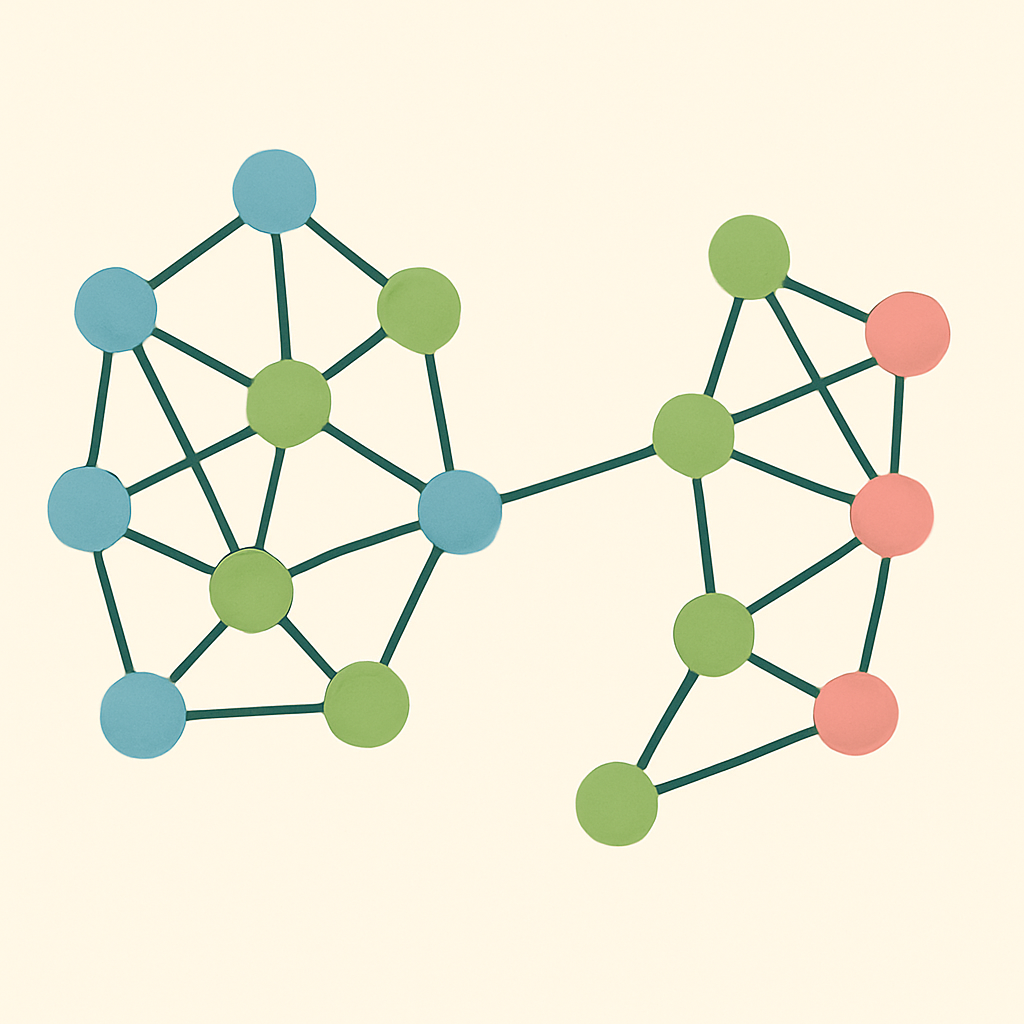

このような人口構成の中で、高齢者優遇の政策を見直そうとする場合、どうしても18歳から53歳までの層が一つの思想に基づいて団結し、54歳以上の層に向き合うという構図になる。

しかし、現実にはそう簡単にはいかない。18歳から53歳という区分は、世代間で見れば親子ほど年齢が離れており、価値観も生活環境も大きく異なる。特に50歳を超えた人々は、自らが近い将来その「高齢者優遇」の恩恵を受ける立場に入ってくる。このため、この層が一丸となって制度改革に向かう可能性は高くない。

さらに、54歳以上の層は、投票率が相対的に高いことでも知られており、政治的な影響力も大きい。結果として、政策の重心は今後も引き続き高齢者側に傾きやすい構造が続くと見られる。

こうした背景を考えれば、現在の高齢者優遇の政策が容易には転換されないことは、ある意味で必然とも言えるだろう。

コメント