中立金利に関する知識を深めたい。

今後、政策金利は中立金利を基準に運営される可能性が高いと考えられる。今までは、インフレ率を2%に維持することで経済が安定するという経験則に基づき、中央銀行は短期金利の操作してきた。しかし、これからはGDPの成長率を目標とする方針が取られることが予測されるためだ。

しかし、潜在的GDP成長率はどのように計算されるのか。また、その値はどのように決定されるのかについて調べたので以下でまとめた。

潜在的GDP成長率の計算方法

中立金利(自然利子率)を求める際には、潜在的GDP成長率の推定が不可欠となる。潜在的GDP成長率とは、インフレやデフレを伴わずに経済が持続的に成長できる長期的な成長率を指す。

潜在的GDP成長率を求めるためには、いくつかのアプローチがある。

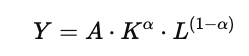

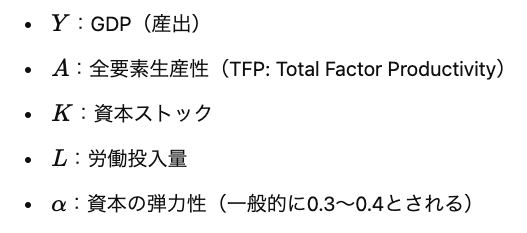

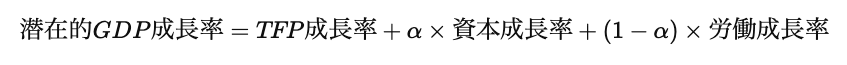

① 生産関数を用いる方法(ソロー・スワン型モデル)

最も一般的な手法として、生産関数を用いた推計がある。

ここで、

この生産関数を成長率の形で表すと、

② HPフィルターや時間トレンドを用いる方法

過去の実際のGDPデータを用い、HPフィルター(Hodrick-Prescott Filter)を適用することで、長期的なトレンド成長率を抽出する方法がある。また、時間トレンドを回帰分析することで潜在的成長率を推定することも可能である。

③ 国際機関の推計を利用する方法

OECDやIMFなどの国際機関は、各国の潜在的GDP成長率を定期的に推計し、公表している。これらの推計値を参考にすることで、より精度の高い潜在的GDP成長率の算出が可能となる。

GDP成長率の目標設定

GDP成長率の目標は、経済政策や金融政策の指針として重要な役割を果たす。目標の設定には、以下のアプローチが考えられる。

① 潜在的GDP成長率を基準に設定

経済の持続的な成長を目指す場合、潜在的GDP成長率と同程度の成長率を目標とするのが適切である。例えば、日本の潜在的GDP成長率が1.0%~1.5%と推計される場合、それを基準に目標を設定することが妥当と考えられる。

② インフレ目標との整合性を考慮

中央銀行(日本銀行)のインフレ目標が2%である場合、実質GDP成長率に2%の物価上昇を加えた名目GDP成長率を目標とするのが自然である。例えば、実質GDP成長率が1.0%~1.5%であれば、名目GDP成長率は3.0%~3.5%となる。

③ 政策的目標に基づくアプローチ

財政政策やインフラ投資、技術革新の促進などを通じて成長率を引き上げることを目指す場合、政策的な目標が成長率の指標となる。例えば、中国では5%~6%の成長率を目標とし、政府主導の投資を通じて達成を目指すケースがある。

④ 国際比較を考慮した目標設定

主要国の成長率と比較しながら、日本の競争力を維持するための成長率目標を設定する方法もある。例えば、米国の実質GDP成長率が2%~3%であるならば、日本もそれに近い成長率を目標とすることで国際的な経済競争力を保つことができる。

まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 潜在的GDP成長率の推定方法 | 生産関数モデル、HPフィルター分析、OECD/IMF推計を活用 |

| GDP成長率の目標設定 | 潜在的GDP成長率を基準にする、インフレ目標と整合性を取る、政策的目標を考慮、国際比較を考慮 |

| 日本の潜在的GDP成長率 | 最新の推計では1.0%~1.5%程度 |

潜在的GDP成長率は、中立金利の推計において重要な要素となる。

そのため、正確な推計方法を用いることが不可欠である。具体的なデータを確認するには、日本銀行やOECD、IMFのレポートを活用するのが望ましい。

しかし、まだまだ曖昧なファクターが多い。そのため、少しずつ調べながら知識を深めていきたい。

コメント