ウォーレン・バフェット氏(94歳)は、2025年5月3日に開催されたバークシャー・ハサウェイの第60回年次株主総会において、年末をもって最高経営責任者(CEO)を退任することを電撃的に発表した。これは以前から「いつかは来る」と予想されていたものの、実際にその時が訪れたことで、マーケットには大きなインパクトを与える結果となった。

後任には、非保険部門を統括する副会長のグレッグ・アベル氏(62歳)が指名され、2026年1月1日付でCEOに正式就任する予定となっている。アベル氏は、長年にわたりバークシャーの経営に深く関わり、特にエネルギー事業や工業部門で確かな実績を積んできた。バフェット氏はすでに2021年にアベル氏を次期CEO候補として公に指名しており、今回の発表はその計画を正式に実行に移すものとなった。アベル氏は、副会長として非保険事業を中心に経営の中核を担い、社内外からの信頼も厚いとされている。

市場の反応

発表直後、バークシャー・ハサウェイの株価は約5~6%下落。これは、長らく「バフェット=バークシャー」というブランドイメージが投資家心理に深く根付いてきたことを反映している。

多くの投資家は、

「バフェットがいなくなったら、バークシャーは普通の会社になるのではないか」

という懸念を抱き、株式を売却する動きが見られた。特に短期筋の投資家にとっては、経営のトップが交代するというのはリスク要因と見なされるのが一般的である。

グレッグ・アベル氏への期待

バフェットが指名した新たなリーダーであるアベル氏が、バフェットの築き上げてきた「投資哲学」や「経営文化」をどこまで守り抜くことができるのかが、今後の最大の焦点となりそうだ。

アベル氏はすでにバークシャー・ハサウェイ・エナジーをはじめとする非保険事業の成長をリードしてきたが、バークシャーの真骨頂は「投資持株会社」としての独自性にある。市場関係者の間では、

「アベル氏の実務能力は申し分ないが、果たして”バフェット流”の直感や決断力まで引き継げるのか」

という声が上がっている。

バフェットブランドの影響

バークシャーは長年にわたり、単なるコングロマリットではなく、「バフェット・ブランド」そのものとして世界中で認識されてきた。実際に、バークシャーの株価はバフェット氏の一言や投資行動で大きく動くことも珍しくなかった。

今回の引退表明は、避けがたい「世代交代」を象徴する出来事であり、

「バークシャーそのものが、少しずつその力を失っていくのではないか」

という見方が出るのも無理はない。

引退の背景と発表の経緯

バフェット氏の引退発表は、取締役会やアベル氏自身にも事前に知らされていなかったという点が非常に特徴的だ。多くの企業であれば、トップ交代は事前に綿密な打ち合わせが行われ、株主総会での発表もあらかじめ周知されるのが通例だが、今回のケースではその場で初めて明かされるという異例の展開となった。

これはある意味、バフェット氏らしい「サプライズ重視のやり方」とも言える。長年、バークシャーを率いてきた中で、常に市場の予想を良い意味で裏切ってきた姿勢が、ここにも表れていると思う。

また、バフェット氏がCEO職を退任した後も会長職に留まる意向を示している。これは単なる名誉職ではなく、引き続き助言者として会社の経営に関与し続けるという姿勢を明確に打ち出している。バークシャーという巨大企業にとって、これは安定性を維持するための重要な要素となるはずだ。

グレッグ・アベル氏について

経歴

カナダ・アルバータ州エドモントン出身。1984年にアルバータ大学で会計学の学士号を取得後、プライスウォーターハウスクーパース(現在のPwC)でキャリアをスタートさせた。1992年にCalEnergyに転職し、そこで経営スキルを磨く。同社は1999年にバークシャー・ハサウェイに買収され、その後アベル氏もバークシャー傘下に入ることとなった。長年エネルギー分野を中心に実務経験を積んできた人物だ。

バークシャーでの役割

バークシャー・ハサウェイ・エナジー(旧ミッドアメリカン・エナジー)のCEOを務め、アメリカ国内外での電力・ガス事業を大きく拡大させた立役者とされる。再生可能エネルギー投資にも注力し、バークシャーの中で「安定的なキャッシュフロー源」としてエネルギー部門の地位を確立した。2018年には非保険部門の副会長に昇格し、鉄道・製造・サービス事業など幅広い部門を統括してきた。

評価

バフェット氏はアベル氏について、「誠実で、自己の利益のために動くことは決してない」と評価しており、これまで何度も「バークシャーの企業文化を体現する存在」と公言してきた。特に、派手さはないが着実に結果を積み上げる姿勢が高く評価されており、バフェット自身も「経営を任せるならグレッグが最適」と繰り返し述べている。

- バフェットの主な業績

- バークシャーの投資の注目すべき特徴

- バフェットの代表的な名言

- 「価格とはあなたが支払うもの、価値とはあなたが得るものだ。」

- 「他人が貪欲なときに恐れ、他人が恐れているときに貪欲であれ。」

- 「株式市場は、忍耐強い人からせっかちな人への富の移転装置だ。」

- 「時間は素晴らしい企業の友であり、平凡な企業の敵である。」

- 「我々の好きな保有期間は“永遠”だ。」

- 「お金を失うことは許される。しかし、信用を失うことは許されない。」

- 「投資家は株式を買うときに、永久に市場が閉鎖されてもいいと思える銘柄を選ぶべきだ。」

- 「最も重要な投資は、自分自身への投資だ。」

- 「リスクとは、自分が何をしているのか分からないときに起こるものだ。」

- 「習慣の鎖は、最初は感じないほど軽いが、重くなりすぎて断ち切れなくなる。」

バフェットの主な業績

多くの人が知っていると思うが、改めてバフェットの主な業績をピックアップした。

| 年代 | 内容 |

|---|---|

| 1956年 | バフェット・パートナーシップを設立。わずか10万ドル程度の少額資金からスタートし、年平均約30%という驚異的なリターンを叩き出す。これが後のバークシャー・ハサウェイの土台を築くきっかけとなる。 |

| 1965年 | バークシャー・ハサウェイを買収。当初は繊維業を営む企業だったが、これを徐々に投資持株会社へと変貌させ、事実上の投資ビークルとして活用する戦略を打ち出す。 |

| 1970年代 | 保険事業への本格参入を開始。GEICO(政府職員保険会社)への投資をきっかけに、保険ビジネスのフロート資金を活用して資産を拡大する「バフェット流モデル」が本格化する。 |

| 1980年代 | コカ・コーラ、ギルレット(現P\&G)、ワシントンポストなど、世界的なブランド企業に集中投資。この時期の投資はバークシャーの長期成長を決定づけ、資産規模は飛躍的に拡大した。 |

| 1990年代 | アメリカン・エキスプレスやウェルズ・ファーゴなど、金融・消費関連銘柄を中心に大型投資を展開。長期的な視野を持った「バイ・アンド・ホールド戦略」が確立される。 |

| 2000年代 | ジェネラル・リ(再保険会社)、BNSF鉄道、マーモン・グループなどを次々と買収し、バークシャーの事業基盤を非金融部門にも多角化。特にBNSF鉄道の買収はアメリカ経済そのものに深く根を下ろす象徴的な取引とされた。 |

| 2006年 | 総資産の約85%を慈善団体(主にビル&メリンダ・ゲイツ財団)に寄付する意向を発表。これにより、バフェットは世界最大級の慈善活動家としても注目を集めるようになる。 |

| 2010年代 | ハインツ(現クラフト・ハインツ)への投資、プレシジョン・キャストパーツの大型買収など、製造・食品業界にも積極的な投資を拡大。同時に、株主還元としての自社株買い政策も導入。 |

| 2020年代 | アップル株を大量に保有し、バークシャーの資産構成の約半分を占めるまでに至る。IT関連への注力が目立ち、新興国市場やエネルギー転換分野にも新たな関心を示す。さらに、**日本の5大総合商社への投資(2020年)**も話題となり、多くの注目を集めた。 |

| その他 | バフェットの投資哲学は「企業の本質的価値を重視する」ことを軸としており、短期的な市場の変動に左右されない一貫した価値投資の姿勢で世界中の投資家に影響を与え続けている。 |

バークシャー・ハサウェイの長期成績

バークシャー・ハサウェイが毎年発行している「株主への手紙」では、1965年から現在に至るまでの詳細なリターンが公表され続けている。これにより、バークシャーがどのように資産を成長させてきたのか、透明性のある記録として確認できるのが特徴だ。

1965~2023年の年平均リターンとトータルリターン(複利)

| 項目 | 年平均リターン(CAGR) | トータルリターン |

|---|---|---|

| バークシャー・ハサウェイ | 約19.8% | 約4,384,748% |

| S&P500(配当込み) | 約10.2% | 約31,223% |

これだけの長期リターンを比較すると、バークシャーの凄みが際立つ。S&P500も十分に高いパフォーマンスを出しているが、バークシャーはその約140倍もの差をつけており、天文学的な開きが生まれている。これは複利の力を如実に示す好例だ。

バークシャーはこの58年間にわたって、景気後退、ITバブルの崩壊、リーマンショック、そしてコロナショックといった数々の世界的危機を経験してきた。それでも一貫して「保守的かつ確実な成長」を維持し、投資家の信頼を勝ち取ってきた。

特筆すべきは、年平均リターンの差が約10%程度にすぎない点だ。一見すると大差がないように見えるが、この差が50年単位で積み重なると、結果はまったく異なる景色になる。これがバフェットの哲学――「長期で見ればわずかな差が巨大な成果を生む」ことの証明とも言える。

バークシャーは、単なる投資会社ではなく、「時間を味方につける力」を実践してきた企業だと改めて感じさせる成績となっている。

「時間」と「レピュテーション(評判・信用)」を非常に重視

また、バフェットは「時間」と「レピュテーション(評判・信用)」について非常に重視しており、それを示す有名な言葉がいくつか存在する。

時間に関する名言

「時間は素晴らしい企業の友であり、平凡な企業の敵である。」

→ 本当に強い企業は、時間が経つほど価値を積み上げていくが、そうでない企業は逆に弱体化していく、という意味。

「今日、誰かが日陰で休めるのは、昔誰かが木を植えたからだ。」

→ 長期的な視野で投資し、時間をかけて価値を育てることの重要性を示している。

レピュテーション(信用)に関する名言

「お金を失うことは許される。しかし、信用を失うことは許されない。」

→ いくら損失が出てもそれは取り返しがつくが、信用を失うとビジネスの根幹が崩れるため、最も大切にすべきものは信用だという考えだ。

「信用を築くには20年かかるが、壊すのはわずか5分だ。そのことを理解すれば、物事のやり方が変わるはずだ。」

→ 信用の重さと、その脆さを端的に表現している名言。慎重な行動がいかに重要かを強調している。

バークシャーの投資の注目すべき特徴

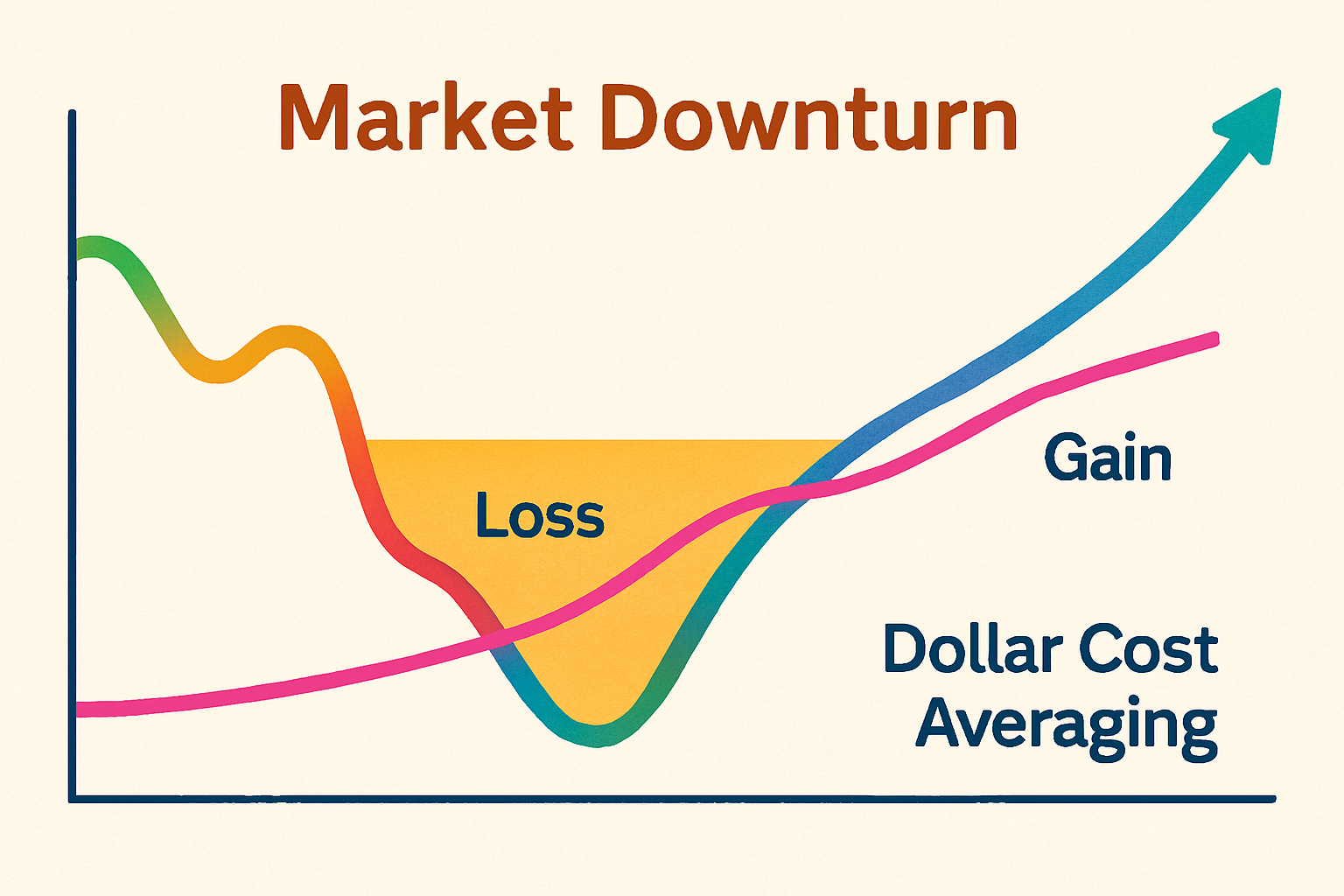

ドローダウン(大幅な損失)

バフェットは一貫して「リスクを最小限に抑える」方針を掲げてきたが、それでも例外的な下落局面は避けられなかった。特に2008年のリーマンショック時には、バークシャーの株価が一時50%以上下落しており、多くの投資家が驚かされた。だが重要なのは、その後の回復力だ。市場が混乱する中でも、バークシャーは基盤となる事業と投資ポートフォリオの強さで長期的な復活を遂げてきた。この「短期的な揺らぎと長期的な安定性の対比」は、バークシャーの持ち味の一つと言える。

バークシャーの構造

バークシャーのビジネスモデルの核は、保険事業(Geicoやジェネラル・リなど)を通じて得られる「フロート資金」にある。このフロートとは、保険料として受け取った資金で、実際に保険金が支払われるまでの間、自由に運用できる資金のことだ。バフェットはこの資金を巧みに活用し、株式投資や完全子会社の買収を進めてきた。バークシャーのユニークな点は、株式投資だけでなく、BNSF鉄道やバークシャー・ハサウェイ・エナジーといった実業部門も自社グループとして抱え、事業利益と投資利益の両方を安定的に稼ぐ「多層構造」を持つ点にある。

近年の動向

バフェットは晩年に入ってから、アップル株への投資を飛躍的に増加させた。現在、バークシャーの株式ポートフォリオの約50%をアップルが占めるに至っている。この投資判断は、単にIT企業へのシフトというだけでなく、アップルのブランド力、圧倒的なキャッシュ創出力、高利益率を総合的に評価したものだ。

加えて、2020年には日本の5大総合商社(伊藤忠、丸紅、三菱商事、住友商事、三井物産)への分散投資も話題を呼んだ。これは、安定した配当利回りと堅実なビジネスモデルを評価したもので、従来のバフェットのスタイルと一貫性を持つ投資と言える。

バフェットの代表的な名言

バフェットがこれほど多くの人々に支持されてきた理由のひとつは、そのシンプルかつ本質を突く考え方にある。通称「オマハの賢者」と呼ばれ、彼の発言は投資だけでなく、人生そのものにも通じる含蓄を持っている。

名言の背景には、価値投資の哲学やリスク管理の重要性、そして人間心理への深い洞察がある。だからこそ、その言葉は時代を超えて語り継がれている。

「価格とはあなたが支払うもの、価値とはあなたが得るものだ。」

市場価格と本質的価値は違うという、バフェットの価値投資哲学の根幹を示す言葉。短期的な価格変動に惑わされるな、というメッセージが込められている。

「他人が貪欲なときに恐れ、他人が恐れているときに貪欲であれ。」

群衆心理に流されず、逆張りすることの重要性を説く。市場がパニックに陥っているときこそ、冷静に好機を見極めるべきだという教訓。

「株式市場は、忍耐強い人からせっかちな人への富の移転装置だ。」

短期売買を繰り返す投資家は結局損をし、長期的な視点を持つ者が最終的に報われるという皮肉な現実を突いている。

「時間は素晴らしい企業の友であり、平凡な企業の敵である。」

成長力のある企業は時間が経つほど価値が増すが、凡庸な企業はむしろ時間とともに衰退することを示唆している。

「我々の好きな保有期間は“永遠”だ。」

本当に価値のある企業に投資するなら、売る理由は基本的に存在しないという長期投資の極意。

「お金を失うことは許される。しかし、信用を失うことは許されない。」

ビジネスにおいて最も大切なのは信頼であり、それを失うと回復はほぼ不可能だという厳しい現実を突き付ける言葉。

「投資家は株式を買うときに、永久に市場が閉鎖されてもいいと思える銘柄を選ぶべきだ。」

毎日の価格変動に左右されず、企業の本質的な強さを信じられるかが問われている。

「最も重要な投資は、自分自身への投資だ。」

スキルや知識の向上が、最終的に最もリターンが高いという自己成長の重要性を強調している。

「リスクとは、自分が何をしているのか分からないときに起こるものだ。」

リスクは避けられないものではなく、理解不足によって増幅されるものだという冷静な分析。

「習慣の鎖は、最初は感じないほど軽いが、重くなりすぎて断ち切れなくなる。」

投資や人生における習慣の積み重ねが、最終的に大きな結果をもたらすことを警告している。

今後のバークシャーへの挑戦に対する期待

どんなに偉大な人物であっても、いつかは引退し、あるいはこの世を去る。それは企業経営においても例外ではなく、避けようのない現実だ。今回のバークシャー・ハサウェイのケースは、まさにその「宿命」に直面した象徴的な出来事と言える。

これほど巨大で、かつ多角的な事業を抱える企業だからこそ、経営の継続性とスムーズなリーダーシップの移行は何よりも重要な課題になる。アベル氏をはじめとする現経営陣には、その重責をしっかりと受け止め、バフェットが築き上げてきた投資哲学と企業文化を損なうことなく、次の時代を切り開いていくことが求められる。

多くの投資家にとって、バフェットは単なるCEO以上の存在であり、投資界のアイコンそのものだった。そのバフェットが正式に引退を表明したことで、ひとつの時代が静かに幕を閉じたことになる。

考えたくはないが、スティーブ・ジョブズがかつてこの世を去ったときと同じように、バフェットもまたいずれはこの世を去る。これは誰にも逆らえない運命だ。そして、投資を続ける者にとって避けられない問いは、「バフェットなきバークシャーが果たしてこれからどうなっていくのか」ということになる。

我々は、この世界的な企業がこれからも繁栄を続けるのか、それとも新たな試練に直面するのか、冷静に見届ける責任がある。市場は常に変化し続けるが、バークシャーの行方はこれからも世界中の投資家にとって重要な指標であり続けるだろう。

コメント